Листериоз – инфекционное заболевание, имеющее различные пути передачи возбудителя и характеризующееся многообразием клинических форм от бессимптомного носительства до тяжелого септического состояния.

Данная патология распространена повсеместно и регистрируется в виде спорадических случаев болезни или групповых вспышек. Восприимчивость среди населения к листериозу невысокая. Болеют преимущественно лица с ослабленным иммунитетом, беременные и новорожденные. В других возрастных группах заболевание также встречается, но часто имеет бессимптомное течение.

Причины возникновения

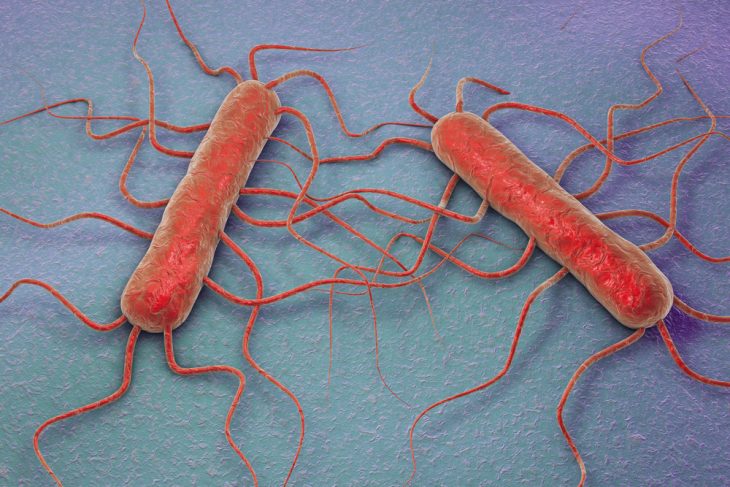

Возбудителем болезни является Listeria monocytogenes. Это единственный представитель рода листерий, патогенный для человека. Представляет собой подвижную грамположительную палочку, способную к образованию L-форм и внутриклеточному паразитированию. При распаде микробной клетки этот микроорганизм высвобождает эндотоксин.

Листерии устойчивы в окружающей среде, растут в широком температурном диапазоне (от 3 до 42 градусов). Они длительное время сохраняются:

- в почве;

- в воде;

- в пищевых продуктах (молоко, мясо).

В некоторых из них бактерии размножаются даже при температуре холодильника. Они выдерживают высокие концентрации поваренной соли. Однако быстро погибают при кипячении и воздействии дезинфицирующих средств.

Пути заражения

Листериоз по своей природе является сапрозоонозом. Поэтому резервуаром возбудителя являются не только животные, но и субстраты внешней среды, их выделяют из:

- почвы;

- пыли;

- водоемов;

- сточных вод;

- растений.

Среди животных источником возбудителя являются:

- собаки;

- кошки;

- мелкие грызуны;

- коровы;

- овцы;

- домашняя птица и др.

Заражение человека может происходить следующими путями:

- алиментарным (при употреблении в пищу обсемененных продуктов питания животного и растительного происхождения);

- водным;

- контактным (при уходе за больными животными);

- воздушно-пылевым (при отделке шкур и шерсти животных);

- трансплацентарным (от беременной женщины к плоду);

- интранатальным (от матери к ребенку во время родов);

- половым (листерии длительно сохраняются в органах мочеполовой системы).

От того, каким путем произошло заражение, зависит характер патологических симптомов и клиническая форма болезни.

Механизмы развития

Проникновение возбудителей болезни в организм человека происходит через любые слизистые оболочки, реже – через микроповреждения кожных покровов. Инфицирование плода в родах чаще всего осуществляется через кровь.

В месте первичного внедрения микроорганизмов развивается локальная воспалительная реакция с вовлечением в патологический процесс регионарных лимфатических узлов. Отсюда с током крови или лимфы листерии разносятся по всему организму, поражая внутренние органы и центральную нервную систему. В них бактерии размножаются и накапливаются, формируя специфические гранулемы.

Симптомы у человека

После заражения в органах и тканях начинается патологический процесс с накоплением возбудителя. Первые симптомы болезни появляются через 3-45 дней. Клинические проявления листериоза разнообразны и зависят от:

- пути инфицирования;

- реакции иммунной системы;

- возраста человека;

- наличия сопутствующих заболеваний.

В клинической практике выделяют следующие формы болезни:

- ангинозная;

- глазо-железистая;

- гастроэнтеритическая;

- септическая;

- нервная;

- листериоз беременных и новорожденных.

Ангинозная форма заболевания развивается в результате проникновения листерий в организм через слизистую оболочку глотки. По своему течению она напоминает инфекционный мононуклеоз. При неблагоприятных условиях и слабом иммунном ответе может приводить к генерализации процесса и формированию септических очагов воспаления. Основными ее симптомами являются:

- лихорадка (температура тела повышается до 40 градусов);

- боль в горле;

- общая слабость;

- головная боль;

- миалгии;

- иногда высыпания на коже.

При обследовании врач выявляет признаки ангины (язвенно-некротической или пленочной) с увеличением регионарных лимфатических узлов. Нередко при этом увеличивается печень и селезенка. Течение заболевания варьирует от легкого до тяжелого, его длительность составляет 5-14 суток.

Глазо-железистая форма листериоза характеризуется поражением глаз. У таких больных развивается односторонний гнойный конъюнктивит на фоне умеренной интоксикации и лихорадки. При этом в зоне переходной складки конъюнктивы образуются яркие фолликулы, представляющие собой специфические гранулемы. Заболевание имеет медленное течение, выздоровление наступает через 1-2 месяца.

В результате внедрения листерий в слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта развивается гастроэнтеритическая форма болезни. Она проявляется:

- интоксикацией;

- лихорадкой с ознобом;

- тошнотой и рвотой;

- болью в животе без четкой локализации;

- послаблением стула.

Септический вариант листериоза развивается при трансплацентарном инфицировании, у лиц с иммунодефицитами и тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Кроме того, сепсис может быть следствием других форм болезни с неблагоприятным течением. У таких больных заболевание имеет тяжелое течение с высоким процентом летальности. Оно характеризуется следующими симптомами:

- длительная высокая лихорадка;

- выраженная интоксикация;

- розеолезная или пятнисто-папулезная сыпь на коже;

- гепатоспленомегалия;

- желтуха;

- повышенная кровоточивость;

- поражение внутренних органов (легкие, сердце, желудочно-кишечный тракт).

У детей раннего возраста, а также у пожилых лиц часто возникает нервная форма листериоза. При этом заболевание имеет вид менингита или менингоэнцефалита с менингеальными, общемозговыми и очаговыми симптомами. Для него также характерно тяжелое течение и высокая смертность. В случае выздоровления практически всегда имеются грубые остаточные явления в виде:

- парезов;

- психических нарушений;

- слабоумия и др.

У беременных женщин листериоз может проявляться катаральными или диспепсическими явлениями, иногда – поражением мочевыводящих путей. У части больных он имеет бессимптомное течение и является причиной:

- внутриутробной смерти плода;

- выкидышей;

- гибели новорожденного в первые сутки после рождения;

- рождения ребенка с пороками развития.

Одно из первых мест в структуре перинатальной патологии занимает врожденный листериоз. Он протекает крайне тяжело в виде сепсиса с поражением центральной нервной системы и в большинстве случаев имеет неблагоприятный исход.

При интранатальном инфицировании у внешне здорового ребенка в течение первого месяца жизни диагностируют менингит. При этом симптомы болезни могут быть скудными. Обычно это отказ от груди и отставание ребенка в развитии.

Диагностика

Процесс постановки диагноза «листериоз» имеет определенные трудности. Это связано с полиморфизмом клинических форм и отсутствием патогномоничных (характерных только для этого заболевания) симптомов.

Заподозрить инфекционный процесс врач может на основании жалоб, истории болезни и данных объективного исследования. Однако для уточнения диагноза обязательно проведение лабораторных методов исследования. К ним относятся:

- бактериологический метод (посев биологических жидкостей на питательные среды);

- серологические исследования (выявление антител к листериям в парных сыворотках крови, взятых с интервалом в 10-14 дней, с помощью реакции агглютинации, связывания комплемента);

- методы экспресс-диагностики (полимеразно-цепная реакция, иммуноферментный анализ, моноклональные антитела; обеспечивают быстрый результат, но являются дорогостоящими).

Дифференциальная диагностика при листериозе проводится со следующими патологическими состояниями:

- инфекционный мононуклеоз;

- сепсис;

- брюшной тиф;

- токсоплазмоз;

- цитомегаловирусная инфекция и др.

Принципы лечения

Лечение листериоза должно иметь комплексный подход и начинаться как можно раньше. Для подавления инфекционного процесса и элиминации возбудителя назначается антибактериальная терапия. С этой целью используются препараты широкого спектра действия из группы:

- аминопенициллинов;

- аминогликозидов;

- фторхинолонов нового поколения.

Лечение антибиотиками продолжается в течение всего периода лихорадки и еще 3-5 дней после нормализации температуры тела. При отсутствии чувствительности микроорганизмов к препарату выполняется его замена на альтернативный. При тяжелых формах болезни применяются комбинации лекарственных средств.

Для устранения патологических симптомов и облегчения состояния пациента используются:

- инфузионная терапия глюкозо-солевыми растворами;

- дегидратационная терапия маннитолом, 20 % раствором глюкозы;

- симптоматическое лечение;

- в тяжелых случаях – кортикостероиды.

Заключение

Прогноз при листериозе зависит от сроков диагностики и адекватности лечения. Наиболее серьезным он является у новорожденных, а также больных с септической и нервной формой болезни. Поэтому большое значение имеют вопросы профилактики заражения, которая направлена на:

- борьбу с инфекцией у домашних животных;

- соблюдение правил личной гигиены;

- запрещение употребления в пищу непастеризованного молока и недостаточно термически обработанного мяса.

Для предупреждения врожденной инфекции на этапе планирования беременности все женщины с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом и постоянно контактирующие с животными должны быть обследованы на листериоз.

К какому врачу обратиться

Лечение листериоза проводит инфекционист. В связи с многообразием клинических симптомов могут понадобиться консультации других специалистов: ЛОР-врача, офтальмолога, гастроэнтеролога, невролога, уролога.

О листериозе в программе «Жить здорово!» с Еленой Малышевой (см. с 34:20 мин.):

Программа «Жить здорово!», еще один сюжет о листериозе:

Специалист клиники «Московский доктор» рассказывает о листериозе: